面向AI时代的6G,为所有设备释放融合价值

飞象原创(魏德龄/文)通信网络的迭代升级,在历经至5G之后,“速度”二字在大众眼中似乎习以为常,媒体报道中每每拘泥于看视频、看高清视频,再到看超高清视频的升级点体现,在短视频时代正难以直击痛点。人们对于网络的关注或许并非失去了兴趣,而是在使用需求上发生了转变。

“25年前我加入高通时,正经历着从‘千比特每秒(Kbps)’向‘兆比特每秒(Mbps)’跨越的时代,那是令人倍感振奋的变革。随后我们又经历了LTE时代,实现了从‘Mbps’向‘千兆比特每秒(Gbps)’的跨越。之后,5G技术将网络速率从几Gbps提升至10Gbps以上。”高通技术公司工程技术高级副总裁庄思民在不久前与媒体的一次采访中,用短短几句话,描述了过去通信网络在速率上的飞跃升级。

而在谈及6G时,庄思民认同业界关注焦点已不再局限于峰值速率的观点,而是聚焦于更多面向更广泛的人群提升用户体验和数据速率。其中包括为所有类型的终端提供稳定连接,推动6G在覆盖范围和可靠性方面实现显著提升,并开启跨终端的全新智能体AI体验。

如果未来又有谁只用“看视频”来具象化6G,无疑将是习惯性的误解。拥抱变化的6G相较于它的前辈们,更加自成一格。

面向AI时代而设计

关于6G的最终愿景,庄思民表示:“我们的目标是让更高效的终端在更优化的网络中运行。同时,我们也希望推动AI与新型感知技术以及射频技术相融合,从而显著提升系统运行效率。”

再来看与5G-A、6G所一同迈进的科技世界,正在迎来的边缘侧用例爆发。除了人人离不开的智能手机外,一些PC开始具备蜂窝网络连接能力,眼镜需要通过连接来实现智能交互与信息检索,汽车的数据连接在辅助驾驶、车内娱乐、交互变革等多维度升级下,也已成为必需品。更有具身智能机器人,正在成为生活中的新角色。

也就是说,效率、AI、通感融合、多类型设备,正是6G将解决的连接需求关键词。

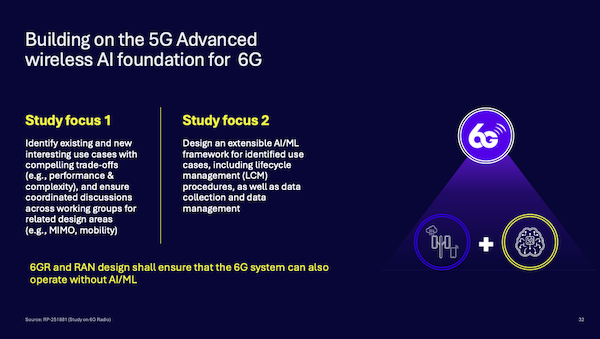

相比于5G网络对于AI功能的叠加,6G将会实现AI的深度融入,通过设计⼀个可扩展的⽆线AI框架,包括⽣命周期管理和数据采集管理,并保证系统具备在⽆AI时也能正常⼯作的能⼒。不仅能通过AI提升终端和网络性能,更可以将AI技术直接嵌入空口设计,从根本上支持运营商推出面向AI互联未来的全新服务。在客户的用户体验方面,AI将支持实现更具预测性的协议行为,从而主动预判应用需求并提供最大化效益。

“6G将面向AI时代而设计,它能够将层出不穷的新应用、新的工业用例,以及新的边缘侧AI应用场景融入通信系统中。虽然云端在数据存储和数据训练方面具有优势,但我们认为边缘侧能够真正释放连接和AI的融合价值,从而开辟全新的市场和应用空间。”庄思民表示随着5G-A向6G持续演进,边缘侧AI时代将真正到来。

在6G网络的初期硬件采购方面,拥有成本高效的资本支出(CAPEX)非常重要,但更重要的是聚焦运营支出(OPEX),从而确保系统在运行时能够实现高效节能。AI恰好能够在这方面发挥重要作用,让网络更具预测性和响应性,使系统能够以尽可能小的功耗运行,从而实现端到端系统运行效率的全面提升。例如,通过将AI设计融入通信协议,并利用AI优化终端与网络间的信道状态信息(CSI)交换过程,可以从基于统计模型的方法转向基于数据驱动的方法,从而实现信息交换效率的优化。

同时,AI本身也将成为6G网络的重要用例,高通预计在边缘侧的数据生成量将显著增加,并通过网络进行数据传输,以支持VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、物联网、机器人等服务,因此,数据生成量和上行数据传输量都将出现显著增长。通信行业将见证用户体验朝着以智能体AI驱动的跨终端体验转型。

当新的智能体设备在不同类型领域迎来爆发,通信网络也需要为它们的感知与连接做好准备。

为所有终端提供稳定连接

近期正在被很多人关注的人形机器人就是一个很好的范例,作为边缘侧AI的一分子,它的能力实现既需要直接在终端侧处理海量信息,又要能实现跨不同类型摄像头和其他传感器的融合感知,同时确保融合来自多个模型的长期训练成果。而6G网络所能提供的更广网络覆盖、更大网络容量、更高可靠性以及更低时延,将支持机器人实现更高水平的端到端服务质量。

“6G系统设计旨在面向所有频段实现性能提升,并将大规模MIMO技术扩展到全新频段。”庄思民在回答6G将如何充分利用各种频谱资源的问题时答道。在现有频谱资源的基础上,将开启超大规模MIMO(Giga-MIMO)时代,通过对6GHz和7GHz等频段支持引入具备更多天线数和更高频谱效率的新型6G技术,从而实现更广的网络覆盖。另外,还将提升1GHz以下以及1-2GHz低频段的覆盖性能,确保编码和调制全新升级技术以及系统级设计方法能够应用于所有频段。5G时代引入的毫米波频段也将成为重要的组成部分,能够提供超大容量以及支持感知功能的宽带系统。

6G还将⽀持对环境的感知,能够提升⽹络效率并赋能⽆⼈机探测等新应⽤。这意味着蜂窝网络在6G时代不仅是通信网络、电信网络或数据传输网络,更成了一种感知网络,可以作为一种传感器或雷达来运行。目前该项目的研究正在确定⽤例、部署场景和性能需求,并且将评估融合感知和通信的系统架构,以及架构相关的物理层功能和流程。

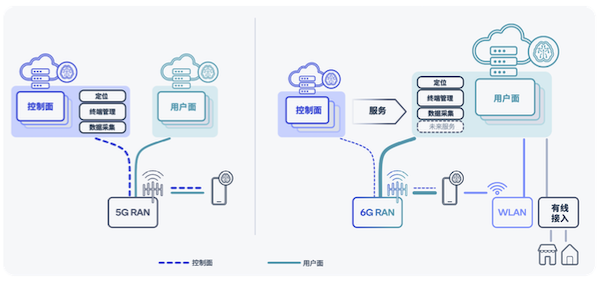

尽管5G时代已引入服务化架构,但应用范围还仅限于核⼼⽹络实体,并未惠及涉及⽤户设备(UE)⽹络服务。高通提出了⼀种以⽤户⾯为先的6G设计⽅法,以实现对服务的统⼀访问。在这种设计⽅法中,控制⾯将被简化,仅关注那些保持连接和创建数据服务所必需的核⼼功能,例如安全性、移动性和会话管理,以便运营商更高效地引入和运营服务。进而在6G⽹络架构中,位置服务、数据采集、⼯业物联⽹以及其他未来6G服务等,可以作为基于IP的服务在⽤户⾯运⾏。

6G也在提升全球的互联互通水平,正面向众多不同的应用场景优化基础性的关键绩效指标(KPI),3GPP的国际标准化能力将能够为全新系统创新提供基础性平台。“我们希望打造的6G系统既能提供尽可能多的基础性优势,但又不会限制不同地区对特定用例采取差异化的优先级策略。”庄思民发现,如今很多国家和地区已经意识到,AI和通信技术将对各国的经济发展和大众的互联水平产生深刻影响,这种共识正推动各方高度重视基础技术创新。

面向未来6G的早期部署,业界也总结了5G的相关经验,更加关注解决经济性的问题。

打造卓越早期体验

“在设计6G的过程中,一个非常重要的因素是我们如何将渐进式演进与革命性突破相融合。”庄思民表示,面对重大技术飞跃时,核心瓶颈在于如何平衡对现有系统的兼容性,以及实现向未来系统的跨越式发展。因此业界在设计未来6G系统时,将引入具备高度灵活性的硬件,使其不仅能够运行6G系统,也能向前兼容5G。

6G还将吸取4G向5G演进中的经验,确保5G向6G的演进路径不再经历非独立组网(NSA)和独立组网(SA)这两种模式,而是实现5G核心网向6G核心网的平滑演进,并将此作为6G初期部署的核心组成部分。6G独⽴组⽹也有望降低时延、提⾼可靠性,并引⼊基于AI/机器学习和射频(RF)感知的可盈利新服务。

下⼀代移动⽹络联盟在其6G⽴场声明中确⽴的⼀项指导原则是,6G不应强制要求5G RAN基础设施进⾏硬件更新。5G向6G的迁移路径应尽可能⽀持基础设施复⽤,包括软件、硬件和射频系统,以降低部署成本。

这一演进过程中的设备换代升级并不意味着会增加过多部署成本,运营商可以根据需要统筹云端、无线电单元(RU)、分布式单元(DU)和集中式单元(CU)的功能部署,如果相关区域依旧使用旧有频段,可在保留原有RU的基础上实现DU或CU的升级。面向新频段时,例如6GHz至7GHz频段,选择支持超过大规模MIMO的RU升级。“针对新型应用分离硬件和软件处理的工作负载,这对于运营商开拓新服务至关重要。”庄思民表示,业界正致力于将新型计算能力引入电信边缘云,以实现跨通信、计算和新型应用的融合处理能力。

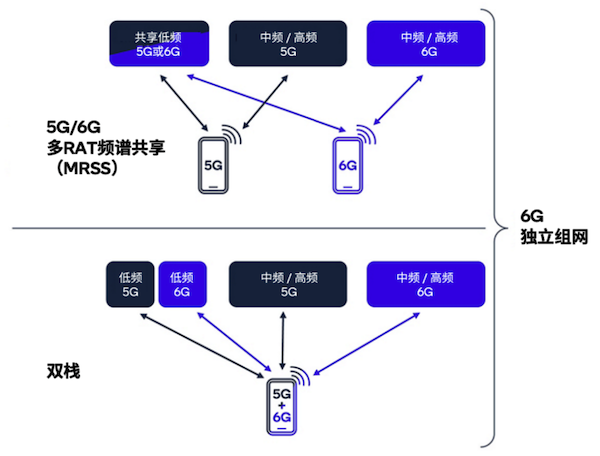

多RAT频谱共享(MRSS)和双栈技术是高通提出的5G向6G⽹络迁移的解决⽅案,它们能够共同满⾜多样化的部署需求,提供了基于频谱和基础设施迁移最佳实践的互补⽅法。另外,在现有5G频段中部署MRSS(采⽤兼容CP-OFDMA的波形),可以推动6G⼴域⽹络的⾼效部署。此外,在Sub-1GHz频段采⽤MRSS,有助于提升6G的稳定性,为⽹络提供可靠的、⼴覆盖的低频锚点。相应地,这⼀⽅法还能补充6G新增的更⾼频段资源,以提供更⼤的⽹络容量。因此,将MRSS与频段间聚合相结合,可以显著扩⼤6G独⽴⽹络的整体覆盖范围。

面向AI时代,6G绝不再是如“看视频、飙个速”般的单一指标视角,而是能够为所有类型终端释放融合价值的新网络,它正在拥抱变化,革新连接新体验。

1.本网刊载内容,凡注明来源为“飞象网”和“飞象原创”皆属飞象网版权所有,未经允许禁止转载、摘编及镜像,违者必究。对于经过授权可以转载,请必须保持转载文章、图像、音视频的完整性,并完整标注作者信息和飞象网来源。

2.凡注明“来源:XXXX”的作品,均转载自其它媒体,在于传播更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3.如因作品内容、版权和其它问题,请在相关作品刊发之日起30日内与本网联系,我们将第一时间予以处理。

本站联系电话为86-010-87765777,邮件后缀为cctime.com,冒充本站员工以任何其他联系方式,进行的“内容核实”、“商务联系”等行为,均不能代表本站。本站拥有对此声明的最终解释权。

5G-A赋能机器人火炬接力:中国移动以技术革新点亮全运科技盛宴

2025年11月,第十五届全国运动会将在粤港澳三地盛大启幕。这场赛事不仅是体育健儿的竞技场,更是前沿科技落地应用的“试验田”。其中,11月2日的机器人火炬接力作为本次全运会的核心创新亮点..[详细]

轻薄机型出师未捷身先死,长使业绩泪满襟

当iPhone Air宣布上市当天,随着各路评测内容解禁,一个显眼的标题也随之出现,那就是“注定停产”。轻薄机型的出现一方面让人们看到厂商正在挖掘全新市场空间,另一方面也勾起了小尺寸机型..[详细]

智能未来:宇宙为你闪烁

未来十年,你家的电表可能再也不用换电池,自动驾驶汽车能"看到"几公里外的路况,甚至海洋深处的传感器都能实时传回数据。这些不是科幻,而是刚刚在无锡物博会上发布的《2025全球..[详细]

智能IP广域网成为筑牢智算产业发展根基的关键一环

随着国家加速推动智算产业高质量发展,网络支撑能力已成为产业进阶的核心抓手,而作为关键基础设施的智能IP广域网,正凭借其在算力调度、数据传输中的核心作用,成为筑牢智算产业发展根基的..[详细]

大中华区市场失守 苹果寄望AI驱动未来增长

苹果公司公布的2025 财年第四季度财报呈现“冰火两重天”态势:全球营收1024.66亿美元同比增长 8%,净利润274.66亿美元同比激增86.4%,毛利率攀升至 47.18%。但作为第三大市场的大中华区却成..[详细]